三浦ダム見聞記#05-信飛国境を越えて ― 2018/07/14

写真1

まずは、写真中央奥に黒く写っている ”お椀を伏せた形の山” (以下、お椀山と略記)を記憶する。

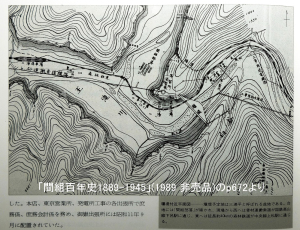

図1

ここでの注目点は、堤体左岸の取り付け尾根から王滝川の上流で図の西方、つまり左方に伸びている直線です。

左端に” ント砂運搬索道線路”の表示が読み取れます。

”ント”とは、セメントのこと(元図の左には”セメ”が書いてあることでしょう)。

右下の説明文を読むと、この索道は信州飛騨国境を越えて、国鉄下呂駅*に延びていることが分かります。

注*) 正確には、現在のゲロ駅の南、1.5kmくらいの処にある”少ヶ野(しょうがの)”に、三浦ダム建設専用の貨物駅が造られました。

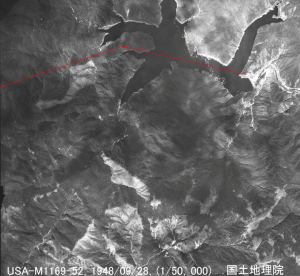

仮設図に描かれた索道は、冒頭写真で貯水池の奥に見える”お椀山”に向かっている。空中写真にプロットすると下図のようになります。

仮設図に描かれた索道は、冒頭写真で貯水池の奥に見える”お椀山”に向かっている。空中写真にプロットすると下図のようになります。

写真2 http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do?specificationId=156913

昭和23年に米軍が撮影した写真。ザっと見るところ、索道の痕跡は無さそうです。

貯水池から下呂少ヶ野まで、索道は国境尾根の何処を通過したか? が気になる。

写真3 水無林道から見た信飛国境

撮影は平成29年10月で、三浦ダムが完成してから、3/4世紀が経過しています。

下に一案を描いてみた。

図2 三浦ダム工事用索道の推定ルート

”お椀山”を、貯水池の南斜面にある水無林道から眺めると、下のように見えます。

写真4 現在の三浦ダム貯水池の風景(撮影年は写真5と共に平成29年10月)。

図2に描いた索道の推定ルートを白線で、”お椀山”を赤三角で示した。

”お椀山”から南西に伸びる尾根の何処かに支柱を建て、索道はそこから方向を南に振って国境尾根に向かったと想像しますが、本当はどうだったか分かりません。

写真5 図2では高森山の山頂を通過させましたが、実際はもう少し北寄りだったかも知れません。

「間組百年史」によると、索道の延長は14.8km、単線クリップ式玉村*索道、積載荷重は330kg。工事は昭和12年11月発注で、請負金額は15万円。

この索道が本格的に稼働するのは、昭和14年の”日発創立”後のこと。セメントは三重県の小野田セメント藤原工場から調達。セメント列車は15トン貨車21輛連結で、連日6,000袋を輸送した。砂は6割を愛知県の勝川(かちがわ)から、一部は少ヶ野付近で採取。粗骨材は主として現地の川砂利と掘削ズリを使用した。

注*)玉村勇助:日本の索道技術の元祖、和服で袴を穿いて山中を歩き回った。三浦の数年前に、笠置ダムでも骨材索道を張っている (「流れとともに」より)。

なお、「間組百年史」によれば、竹原発電所から18kmの送電線を新設して工事用電力を供給したとある。そこで前掲写真2を見直すと;

写真6 写真2の一部。赤い矢印間に、線状模様(フォトリニアメント)が見えます。南西向き斜面では、特に白く鮮明に映っている。この写真は昭和23年撮影、ダムの完成は昭和17年10月・・・、”約6年後の送電線跡”と想像します。

7月14日:

原稿を書き始めてから約6か月が経過し、戸外は猛暑に変わっています。涼しかったあの時の木曾御嶽を回想しつつ、本稿は一区切りを付けることにします。

水無林道から2017年10月17日に撮影

最近のコメント