ウルムパイプ#32: 樹種と木理 ― 2011/10/17

総論部分の和訳を示します。

ウルムパイプの木理についての史的概要と云った内容です。

原文を転載しない代わりに、直訳になるべく近づける努力をしました(笑)

そのため”勿体ぶった表現”が多くなり、長文になりましたが、新しい知見は#31で指摘済み。

改めてこれを読んでも、余り得にはならないでしょう。

( )記号は原文にある挿入、{ }記号は訳文の都合で加えた部分。

終りに注釈<>を添え、また木理に関する参考図と解説書を転載します。

Anton Manger1989:Die berühmten Ulmer Maseholzpfeifen,p45より

木材の選定がウルムパイプのグレードを決定した

【訳文】

ウルムパイプの木理についての史的概要と云った内容です。

原文を転載しない代わりに、直訳になるべく近づける努力をしました(笑)

そのため”勿体ぶった表現”が多くなり、長文になりましたが、新しい知見は#31で指摘済み。

改めてこれを読んでも、余り得にはならないでしょう。

( )記号は原文にある挿入、{ }記号は訳文の都合で加えた部分。

終りに注釈<>を添え、また木理に関する参考図と解説書を転載します。

Anton Manger1989:Die berühmten Ulmer Maseholzpfeifen,p45より

木材の選定がウルムパイプのグレードを決定した

【訳文】

材料を正しく選択することは、ウルムにおけるパイプ製作にたいへん重要な意味があった。後にウルムパイプの製造について、次のようなことがしばしば云われた;使用する用材の選択-すなわちMaserholz{斑点杢をもつ用材}<1>の選択-がパイプの等級を決定した。

ウルム出身のヨハン・ヤコブ・グレックレJohan Jacob Glöckleは、父から機織り技術を学んだ。彼には色々な機械を組み立てる趣味があり、器用さと生まれながらの才能に恵まれていた。そして1733年、32歳の時に、”ウルムの斑点杢パイプ”の発明者として知られることとなった。それ以降の木理のある木をカットしてタバコパイプを作ると云うアイデアは、これらの出来ごとに由来する<2>。

Maserholzとは何か?-幾度もこう問われる。ろくろ師たちは数百年前からすでに木理の意味を理解していた。当時すでに彼らは、木材の状態に関して美しく成長していること、そして特別な木理をもつことにより大きな価値を置いた(おそらくそのようなことは今日よりも多かったであろう)。彼らが重視したすべての用材は、普通の波状に積み重なった模様{波状木理}ではなく不規則な(眼状紋geaugte)木理を備えていた。

そのような模様{斑点杢}は幹の独特の成長によって生じ得る。また根(根の木理)にも生じるし、幹の異常増殖すなわち奇形によっても生じ得る。そのような、例えばRüstermaserニレ杢<3>、あるいはAhornmaserカエデ杢<4>等-について次に述べる。

カエデ材の断面には広葉樹の場合に見られる小さい孔が現れる。従ってその孔は、軸方向の切断面ではいつも同じように細い縞として現れる<5>。木理は木材の種類によって常に異なる。ウルムパイプの製作において、我々はいつも”Maserholz(斑点状木理)”という名称を隣において、"Fladernholz{カエデ杢}を読む<6>。カエデ杢をもつ用材Fladernholzとは、孔を切断すること(カエデ杢が現れるような断面に切断すること)であって、ある濶葉樹{かつようじゅ=広葉樹と同}が軸方向に切断されていることを意味する。

木理は用材の美的価値のうちで最も重要なものである。細かい年輪と木理をもった用材を使用することは、ウルムのパイプ職人が斑点杢パイプを作るために不可欠な前提条件だった。

”Maserholzpfeifen{斑点杢のあるパイプ}”-それに用いられた材料は次のことを言い表している。すなわち{Maserholzpfein}その名は、喫煙に親しむ文化の音から生まれたのである。

斑点杢のある用材は、ウルムパイプのボウルはそれを用いて作るのであるが、多くの場合はハンノキErlerやシラカバBirk、クルミNußbaumおよび西洋ナシBirnbaumの根茎Wurzelstockから取られた。{製作の}末期にはそれらの幹Stämmeも使われた。しかしウルム地方では、別の種類の樹木やそれらの木理(Holzmasern言い換えればFladern)をパイプの製作に使用することは殆んどなかった。

原文訳はここまで

【注釈と参考図および解説書】

<1>Maserholz

Maserは①斑点,搬痕,②(材木の)木理,節痕,③木目のある材木,Holzは①材木,②枝,③樹木・・(以上は木村相良独和)。Maserholz=”木理のある用材”は、パイプ愛好家の日本語としては、単に”グレイン”と読む方がスッキリします。ウルムパイプには、アントン氏の収集品を写真で見る限り、いわゆるストレートグレインは殆んど見られません。それでウルムパイプに関する限りMaserholzは実質的には、”斑点状(あるいは斑紋)木理”を指していると思われます。しかしその点紋は、ブライアーのバーズアイとは異なり、小紋が多いようです(下写真)。このことは後の第3段落を読むと、意図的に選択されたことが分ります。

ウルム出身のヨハン・ヤコブ・グレックレJohan Jacob Glöckleは、父から機織り技術を学んだ。彼には色々な機械を組み立てる趣味があり、器用さと生まれながらの才能に恵まれていた。そして1733年、32歳の時に、”ウルムの斑点杢パイプ”の発明者として知られることとなった。それ以降の木理のある木をカットしてタバコパイプを作ると云うアイデアは、これらの出来ごとに由来する<2>。

Maserholzとは何か?-幾度もこう問われる。ろくろ師たちは数百年前からすでに木理の意味を理解していた。当時すでに彼らは、木材の状態に関して美しく成長していること、そして特別な木理をもつことにより大きな価値を置いた(おそらくそのようなことは今日よりも多かったであろう)。彼らが重視したすべての用材は、普通の波状に積み重なった模様{波状木理}ではなく不規則な(眼状紋geaugte)木理を備えていた。

そのような模様{斑点杢}は幹の独特の成長によって生じ得る。また根(根の木理)にも生じるし、幹の異常増殖すなわち奇形によっても生じ得る。そのような、例えばRüstermaserニレ杢<3>、あるいはAhornmaserカエデ杢<4>等-について次に述べる。

カエデ材の断面には広葉樹の場合に見られる小さい孔が現れる。従ってその孔は、軸方向の切断面ではいつも同じように細い縞として現れる<5>。木理は木材の種類によって常に異なる。ウルムパイプの製作において、我々はいつも”Maserholz(斑点状木理)”という名称を隣において、"Fladernholz{カエデ杢}を読む<6>。カエデ杢をもつ用材Fladernholzとは、孔を切断すること(カエデ杢が現れるような断面に切断すること)であって、ある濶葉樹{かつようじゅ=広葉樹と同}が軸方向に切断されていることを意味する。

木理は用材の美的価値のうちで最も重要なものである。細かい年輪と木理をもった用材を使用することは、ウルムのパイプ職人が斑点杢パイプを作るために不可欠な前提条件だった。

”Maserholzpfeifen{斑点杢のあるパイプ}”-それに用いられた材料は次のことを言い表している。すなわち{Maserholzpfein}その名は、喫煙に親しむ文化の音から生まれたのである。

斑点杢のある用材は、ウルムパイプのボウルはそれを用いて作るのであるが、多くの場合はハンノキErlerやシラカバBirk、クルミNußbaumおよび西洋ナシBirnbaumの根茎Wurzelstockから取られた。{製作の}末期にはそれらの幹Stämmeも使われた。しかしウルム地方では、別の種類の樹木やそれらの木理(Holzmasern言い換えればFladern)をパイプの製作に使用することは殆んどなかった。

原文訳はここまで

【注釈と参考図および解説書】

<1>Maserholz

Maserは①斑点,搬痕,②(材木の)木理,節痕,③木目のある材木,Holzは①材木,②枝,③樹木・・(以上は木村相良独和)。Maserholz=”木理のある用材”は、パイプ愛好家の日本語としては、単に”グレイン”と読む方がスッキリします。ウルムパイプには、アントン氏の収集品を写真で見る限り、いわゆるストレートグレインは殆んど見られません。それでウルムパイプに関する限りMaserholzは実質的には、”斑点状(あるいは斑紋)木理”を指していると思われます。しかしその点紋は、ブライアーのバーズアイとは異なり、小紋が多いようです(下写真)。このことは後の第3段落を読むと、意図的に選択されたことが分ります。

図1. ウルムパイプの斑点木理(Amton Manger,1998:AbbNr.28,p40より)

図2. ウルムパイプのストレートグレイン(右写真)(Amton Manger,1998:AbbNr.124,p111より) このような平行木理をもつものは少ないようです。数少ない一例、ただし横縞模様。

<2> ”杢を活かしてパイプを作る”という発想Gedankenは、ウルムのJ.J.Glöckleに始まる-と云うこの段落は、アレコレ勘ぐれば、現代パイプの基本コンセプトの発祥はウルムにあり-と読めなくもないです。しかしフランス側に立てば(笑)、何を作るにせよ-例え薪割りでさへ木理を想定しない木工職人はいない-とも云えます。この註は原意には無い訳者の遊び。

杢のサンプル:例えば次などhttp://www.fuchu.or.jp/~kagu/siryo/moku.htm

インターネット上に幾らでも見つかりますね。

<2> ”杢を活かしてパイプを作る”という発想Gedankenは、ウルムのJ.J.Glöckleに始まる-と云うこの段落は、アレコレ勘ぐれば、現代パイプの基本コンセプトの発祥はウルムにあり-と読めなくもないです。しかしフランス側に立てば(笑)、何を作るにせよ-例え薪割りでさへ木理を想定しない木工職人はいない-とも云えます。この註は原意には無い訳者の遊び。

杢のサンプル:例えば次などhttp://www.fuchu.or.jp/~kagu/siryo/moku.htm

インターネット上に幾らでも見つかりますね。

<3> ニレ杢Rüstermaser

図3. ニレの鳥眼杢(北海道産ハルニレの根) これに似た杢をもつウルムパイプがアントンコレクションにあります(下の図4左写真)。

図4. ウルムパイプのバーズ・アイ(Amton Manger,1998:AbbNr.50,p62より)

著者がこの写真の説明で”バーズアイ”だと書いている訳ではありません。

どう見ても、eine geaugte Maserungに該当します。そこでこの写真のパイプは楡かも知れないと思いました。このようにスポットがハッキリと現れた杢をもつパイプは、アントンコレクションの中でも少ないようです。最も多いのは図1.のタイプです。本書では、ウルムパイプの用材の樹種にRüster楡ニレは挙がっていません。ハンノキ、シラカバ、クルミ、西洋ナシの中で、どれからこのタイプの杢が生じやすいか-次の各論を読む際のポイントの一つです。

<4>カエデ杢Ahornmaser

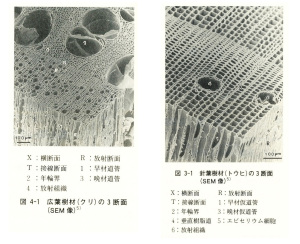

この辺りで用語整理のために、木理と杢に関する教科書の解説を転載します。

出典は,古野毅・澤辺攻編:木材科学講座2 組織と材質,第2章,pp36-38,1994.海生社.カエデ杢は下図5の右上に一例が載っています。ふだん何気なく使っている≪もくめ≫は、≪木理≫、≪はだ目≫、≪もく杢≫の三者を区別しない、最も広くぼんやりした概念ということだろうと思います。

著者がこの写真の説明で”バーズアイ”だと書いている訳ではありません。

どう見ても、eine geaugte Maserungに該当します。そこでこの写真のパイプは楡かも知れないと思いました。このようにスポットがハッキリと現れた杢をもつパイプは、アントンコレクションの中でも少ないようです。最も多いのは図1.のタイプです。本書では、ウルムパイプの用材の樹種にRüster楡ニレは挙がっていません。ハンノキ、シラカバ、クルミ、西洋ナシの中で、どれからこのタイプの杢が生じやすいか-次の各論を読む際のポイントの一つです。

<4>カエデ杢Ahornmaser

この辺りで用語整理のために、木理と杢に関する教科書の解説を転載します。

出典は,古野毅・澤辺攻編:木材科学講座2 組織と材質,第2章,pp36-38,1994.海生社.カエデ杢は下図5の右上に一例が載っています。ふだん何気なく使っている≪もくめ≫は、≪木理≫、≪はだ目≫、≪もく杢≫の三者を区別しない、最も広くぼんやりした概念ということだろうと思います。

図5. 木理とは

図6. 杢とは

<5>広葉樹の樹幹組織

図7. 濶葉樹の小孔.原文でdie Poren(女性・複数形)となっているので”孔”としましたがここでは孔(導管)だけでなく、樹幹方向に伸長した細胞組織の全体がその杢をつくる実体と考えます。

<6> 前の段落で樹種カエデをAhornとして、ここではFladernと書いてあります。新しい独和にFladernは載っていないことがあるので、古い用語と思われます。前の段落は、時代を越えて現代でも変わらない事実、知識ですが、この段落の内容は18世紀のパイプ職人がやっていたことです。この文の主語は私たちwirとなっていますが、これは当時の職人である我々のこと。

それでAnton氏は、当時の職人が普通に使っていたであろう用語Fladernholzをわざわざ使っていると思われます。文意は『木取りの時には現れてくる模様をいつも予想しながら仕事をしていた』と云った内容だろうと、文脈からは想像できます。変な日本文で気持ちが悪い(^_^); -以上-

****************

後書き: この原稿で使った用語と訳文の一部は、後に少し換えるかも知れません。

次回は用材各論を読みます。ここは総論以上に期待していますが・・・。

<6> 前の段落で樹種カエデをAhornとして、ここではFladernと書いてあります。新しい独和にFladernは載っていないことがあるので、古い用語と思われます。前の段落は、時代を越えて現代でも変わらない事実、知識ですが、この段落の内容は18世紀のパイプ職人がやっていたことです。この文の主語は私たちwirとなっていますが、これは当時の職人である我々のこと。

それでAnton氏は、当時の職人が普通に使っていたであろう用語Fladernholzをわざわざ使っていると思われます。文意は『木取りの時には現れてくる模様をいつも予想しながら仕事をしていた』と云った内容だろうと、文脈からは想像できます。変な日本文で気持ちが悪い(^_^); -以上-

****************

後書き: この原稿で使った用語と訳文の一部は、後に少し換えるかも知れません。

次回は用材各論を読みます。ここは総論以上に期待していますが・・・。

最近のコメント