Otto Pollonerによる ”ドイツのパイプ産業 - 300年の歴史” ― 2011/10/02

Pipen-Dogeライブラリー に展示されている書籍から;

著者:オットー・ポッルナー(Otto Pollner,1925-2004)

書名:Die Pfeifenmacher zwischen Rennsteig und Rhön.,

Geschichte und Arbeitsweise in drei Jahrhunderten.

(p128, heka-Verlag 1997).

仮題:≪チューリンゲンのパイプ職人 -300年間の歴史と製作法≫

*

幅21.5cm、高さ24.5cm、厚さ1cm(128ページ)。

小さな写真集あるいは図鑑という作り。

写真や図を追いかけるだけで、構成がキチンと整えられていることもあって

読んでいる気分になれる良い本です(^o^ )

購入はAbeBook.com経由で。

今回は表紙を開くところまで。

------------------------------------------------------------------------

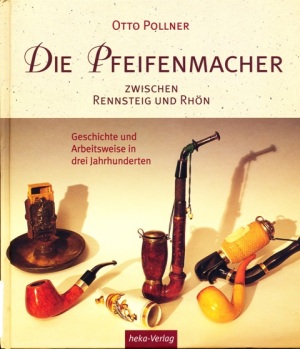

【表紙】

著者:オットー・ポッルナー(Otto Pollner,1925-2004)

書名:Die Pfeifenmacher zwischen Rennsteig und Rhön.,

Geschichte und Arbeitsweise in drei Jahrhunderten.

(p128, heka-Verlag 1997).

仮題:≪チューリンゲンのパイプ職人 -300年間の歴史と製作法≫

*

幅21.5cm、高さ24.5cm、厚さ1cm(128ページ)。

小さな写真集あるいは図鑑という作り。

写真や図を追いかけるだけで、構成がキチンと整えられていることもあって

読んでいる気分になれる良い本です(^o^ )

購入はAbeBook.com経由で。

今回は表紙を開くところまで。

------------------------------------------------------------------------

【表紙】

図1. ≪パイプ・メーカー≫の表紙

表紙にクレイやメタル、ウルムはありませんが、他のドイツ産パイプはみな揃っています。

サブタイトルが二つ(以下、和訳を 『』で表す)。

タイトル; 『パイプ職人たち』

サブ 上; 『レンシュタイクRennsteigとレーンRhönの間 ( に在る)』

サブ 下; 『300年間の歴史と製作法』

レンシュタイクは、チューリンゲン州西部の丘陵地に設けられた延長約170kmのトレッキングコース(あるいは自転車道)のようです。グーグルの写真カテゴリーで検索すると、多数の風景写真やコース略図が見られます。レーンRhönが何処を指すのか目下のところ分りませんが主要な舞台は、チューリンゲン州 ( 旧東ドイツ) にある幾つかの街です(図3,4参照)。

本書で記述されるパイプは、表紙写真のとおり、メシャムと磁器パイプとブライアーパイプが主です。クレイとウルムについての記載はありません。

なお、表紙の中央に映っている独特の形をしたパイプは、ドイツ語でゲシュテック・プファイフ(複数形 +ェン):Gesteckpfiefen、原意は『花飾り・パイプ』。以前の記事に『挿入式パイプ』と書いたのは、Gestecktpfeifenと読み違えたためです。

【追記:2011/10/16】

手前に横たわっている陶製のボウルを差し込んだものを、ハッカーは”究極のパイプ・ブック?”の中で”porcelain Tyrolean pipes”と呼んでいる(R.C.Hacker1984,p75)。このパイプ型の呼称は、リレハンメルの”パイプ百年史”の中でも使われています。メシャムボウルを挿せば”メシャム・チロリアン”で良いのでしょうか。ボウルの材料は陶製、メシャム、ブライアーとその他の木など最低でも4種類はあるようです。

【裏表紙】

本書の内容が簡単に紹介されている。

表紙にクレイやメタル、ウルムはありませんが、他のドイツ産パイプはみな揃っています。

サブタイトルが二つ(以下、和訳を 『』で表す)。

タイトル; 『パイプ職人たち』

サブ 上; 『レンシュタイクRennsteigとレーンRhönの間 ( に在る)』

サブ 下; 『300年間の歴史と製作法』

レンシュタイクは、チューリンゲン州西部の丘陵地に設けられた延長約170kmのトレッキングコース(あるいは自転車道)のようです。グーグルの写真カテゴリーで検索すると、多数の風景写真やコース略図が見られます。レーンRhönが何処を指すのか目下のところ分りませんが主要な舞台は、チューリンゲン州 ( 旧東ドイツ) にある幾つかの街です(図3,4参照)。

本書で記述されるパイプは、表紙写真のとおり、メシャムと磁器パイプとブライアーパイプが主です。クレイとウルムについての記載はありません。

なお、表紙の中央に映っている独特の形をしたパイプは、ドイツ語でゲシュテック・プファイフ(複数形 +ェン):Gesteckpfiefen、原意は『花飾り・パイプ』。以前の記事に『挿入式パイプ』と書いたのは、Gestecktpfeifenと読み違えたためです。

【追記:2011/10/16】

手前に横たわっている陶製のボウルを差し込んだものを、ハッカーは”究極のパイプ・ブック?”の中で”porcelain Tyrolean pipes”と呼んでいる(R.C.Hacker1984,p75)。このパイプ型の呼称は、リレハンメルの”パイプ百年史”の中でも使われています。メシャムボウルを挿せば”メシャム・チロリアン”で良いのでしょうか。ボウルの材料は陶製、メシャム、ブライアーとその他の木など最低でも4種類はあるようです。

【裏表紙】

本書の内容が簡単に紹介されている。

図2. ≪パイプ・メーカー≫の裏表紙

『すでに1700年には、アイゼナッハEisenachの山中で木彫りパイプの製造が始まっていた。また1739年以前には、ルーラRuhlaの山麓では多彩な手工業が行われていた。

レンスタイクRennsteigの傍にある小さな町(ルーラのこと)は、メシャムパイプの製造で世界的に有名になった。ルーラの他にレンシュタイク周辺の各地で、例えばレーンRhön東方においてパイプや喫煙具が製作され、世界各地に輸出されていた。チューリンゲンThuringen地方は、250年前からすでにドイツにおけるパイプ産業の中心地であった。

本書で、パイプ製作の専門家であったオットー・ポッルナーOtto Pollnerは、パイプ産業の発展過程を多数の図や写真を用いて詳細に述べている。』

(注)1740年のできごと; プロイセン・フリードリッヒ2世(大王)即位,マリア・テレジアがオースト リア領を継いだ。

***

≪ドイツの地理、特にチューリンゲンの位置を確認します(図3)≫

『すでに1700年には、アイゼナッハEisenachの山中で木彫りパイプの製造が始まっていた。また1739年以前には、ルーラRuhlaの山麓では多彩な手工業が行われていた。

レンスタイクRennsteigの傍にある小さな町(ルーラのこと)は、メシャムパイプの製造で世界的に有名になった。ルーラの他にレンシュタイク周辺の各地で、例えばレーンRhön東方においてパイプや喫煙具が製作され、世界各地に輸出されていた。チューリンゲンThuringen地方は、250年前からすでにドイツにおけるパイプ産業の中心地であった。

本書で、パイプ製作の専門家であったオットー・ポッルナーOtto Pollnerは、パイプ産業の発展過程を多数の図や写真を用いて詳細に述べている。』

(注)1740年のできごと; プロイセン・フリードリッヒ2世(大王)即位,マリア・テレジアがオースト リア領を継いだ。

***

≪ドイツの地理、特にチューリンゲンの位置を確認します(図3)≫

図3. クレイパイプの製造地とチューリンゲンの位置関係

本図はドイツの白地図にA.Manger(1998)が調査したクレイパイプ製造地をプロットしたも のである。なお原図にあるポーランドのStettinは略した。またケルンの南西に図示された1ヶ所には原図に地名の表記がない。

おおまかな地勢:チューリンゲンは概ね高地ドイツの北の端に位置する。かつてクレイ窯があったとされる場所1~5はライン川かその支流域にある。ハンブルク14と15はエルベ川、東端の14~16はオーデル川沿いに発達した都市。中央部の6~13も多くは川沿いに立地している。なお旧東ドイツ領は、ポーランド及びチェコに隣接する3州と、チューリンゲンTüringen、ザクセン・アンハルト州です。

色刷りの地勢図にプロットするともっとハッキリしますが

ドイツ・クレイはオランダ(Gouda)を出発してから、低地ドイツと高地ドイツの境辺りに広がった。この一帯はちょうど、ドイツの方言分類で云うところの”中部ドイツ語”圏に重なります(図4参照、但し例外的なところもあります)。北の低平地では、材料の粘土鉱床が稀であっただろうし、南部の山岳地では”技術の伝達路”の問題があったかも知れません。また北部のドイツ語ほどオランダ語に近いと云う利点も影響したかも知れません。いずれにせよ南方の高地ドイツには、クレイパイプにあまり見るべきものはないようですが、その代わりに、伝統的な木工技術を活かした木製パイプと、やや遅れて磁器パイプ、そして東欧経由のメシャムが発達した- ということのようです。(ココまでは、過去記事:ウルムパイプ#01の復習です)

本図はドイツの白地図にA.Manger(1998)が調査したクレイパイプ製造地をプロットしたも のである。なお原図にあるポーランドのStettinは略した。またケルンの南西に図示された1ヶ所には原図に地名の表記がない。

おおまかな地勢:チューリンゲンは概ね高地ドイツの北の端に位置する。かつてクレイ窯があったとされる場所1~5はライン川かその支流域にある。ハンブルク14と15はエルベ川、東端の14~16はオーデル川沿いに発達した都市。中央部の6~13も多くは川沿いに立地している。なお旧東ドイツ領は、ポーランド及びチェコに隣接する3州と、チューリンゲンTüringen、ザクセン・アンハルト州です。

色刷りの地勢図にプロットするともっとハッキリしますが

ドイツ・クレイはオランダ(Gouda)を出発してから、低地ドイツと高地ドイツの境辺りに広がった。この一帯はちょうど、ドイツの方言分類で云うところの”中部ドイツ語”圏に重なります(図4参照、但し例外的なところもあります)。北の低平地では、材料の粘土鉱床が稀であっただろうし、南部の山岳地では”技術の伝達路”の問題があったかも知れません。また北部のドイツ語ほどオランダ語に近いと云う利点も影響したかも知れません。いずれにせよ南方の高地ドイツには、クレイパイプにあまり見るべきものはないようですが、その代わりに、伝統的な木工技術を活かした木製パイプと、やや遅れて磁器パイプ、そして東欧経由のメシャムが発達した- ということのようです。(ココまでは、過去記事:ウルムパイプ#01の復習です)

図4. ドイツ方言地図(木村・相良独和辞典,昭和45年版より

【チューリンゲンの概要】<内表紙から

本書に登場する主な都市は、下図に示された各地です。

黒丸が重要。波線の意味は目下のところ不明です。

【チューリンゲンの概要】<内表紙から

本書に登場する主な都市は、下図に示された各地です。

黒丸が重要。波線の意味は目下のところ不明です。

図5. 本書に登場する主な都市の位置.

見開きに、著者はチューリンゲンについて次のように紹介しています。

『いみじくも≪ドイツの緑の心臓≫と呼ばれるチューリンゲンには、多くの緑の森や美しい谷がある。境を越えてチューリンゲンに入る人は、誰もがドイツの歴史的な風土に立ち入ることになる。聖エリザベス(die heilige Elisabeth 1207-1231)、ルター(Luther 1483-1546)、ゲーテ(Goethe 1749-1832)、シラー(Schiller 1759-1805)、ヘルダー(Herder 1744-1803)他、有名なドイツ人たちがここで仕事をしながら暮らした。

例えばワイマールWeimarとエアルフトErfurtのある場所や、ワルトブルトWartburgの至る所で、そこを訪れた人々はドイツの歴史に出会うことでしょう。歴史時代のチューリンゲンには幾つかの公国があり、その国々には美しい首都がありました。人はその限られた空間の中で多くの文化を見出すことでしょう。ワイマールや、ルードルシュタットRudolstadt、マイニンゲンMeiningen、ゴータGothaなどは、それゆえ常に訪れる価値のある都市です。

そこに住む人々の手工業と独創的な精神が、チューリンゲンと云う地方を有名にしました。私たちがいま、例えばガラス工場や陶磁器工場、人形作り工場、パイプ製作所、あるいは光学器メーカーなどに居ると考えてみましょう。この地における技術と手工業、とりわけパイプ製造は長期間にわたって全盛期を維持しました。それ故、この本をパイプ工場に奉げます』

***

【目次】

見開きに、著者はチューリンゲンについて次のように紹介しています。

『いみじくも≪ドイツの緑の心臓≫と呼ばれるチューリンゲンには、多くの緑の森や美しい谷がある。境を越えてチューリンゲンに入る人は、誰もがドイツの歴史的な風土に立ち入ることになる。聖エリザベス(die heilige Elisabeth 1207-1231)、ルター(Luther 1483-1546)、ゲーテ(Goethe 1749-1832)、シラー(Schiller 1759-1805)、ヘルダー(Herder 1744-1803)他、有名なドイツ人たちがここで仕事をしながら暮らした。

例えばワイマールWeimarとエアルフトErfurtのある場所や、ワルトブルトWartburgの至る所で、そこを訪れた人々はドイツの歴史に出会うことでしょう。歴史時代のチューリンゲンには幾つかの公国があり、その国々には美しい首都がありました。人はその限られた空間の中で多くの文化を見出すことでしょう。ワイマールや、ルードルシュタットRudolstadt、マイニンゲンMeiningen、ゴータGothaなどは、それゆえ常に訪れる価値のある都市です。

そこに住む人々の手工業と独創的な精神が、チューリンゲンと云う地方を有名にしました。私たちがいま、例えばガラス工場や陶磁器工場、人形作り工場、パイプ製作所、あるいは光学器メーカーなどに居ると考えてみましょう。この地における技術と手工業、とりわけパイプ製造は長期間にわたって全盛期を維持しました。それ故、この本をパイプ工場に奉げます』

***

【目次】

図6. 目次の風景

各章に番号を持たせると、専門書の目次に似た風情があります。

ページは2~3ページごとに7頁から127頁まで振ってあります。記帳面の極みです。

***

あとがき:

ウルムパイプの本を初めて見てから今日までに、次のことが分りました。

1)英国のパイプ史は、クレイに始まって19世紀後半からブライアー替わるという明確な時系列がある。これに対してドイツでは、喫煙習慣が広まった17世紀中ごろにはクレイとメタルパイプが使用されたが、18世紀に入ると間もなく、クレイ及び磁器、メシャム、木製パイプが 共存することになった。その後、これらにブライアーパイプが加わる。

2)ドイツでクレイパイプが作られた地域と、メシャムパイプ及び木製パイプが作られた地域は比較的明瞭に分れている。すなわち前者は主に低地ドイツ~中部ドイツで、後者は高地ドイツで製造された。

3)木製パイプを作る基礎技術であるロクロ(旋盤)術は、サンクロードだけではなく、ウルムやリレハンメルなどヨーロッパ各地の谷間において、伝統工芸の中で培われていた。特にウルムではブライアーの発見以前から、ロクロを使った木製パイプの製造技術が発達していた。 さしあたりこの辺までで

各章に番号を持たせると、専門書の目次に似た風情があります。

ページは2~3ページごとに7頁から127頁まで振ってあります。記帳面の極みです。

***

あとがき:

ウルムパイプの本を初めて見てから今日までに、次のことが分りました。

1)英国のパイプ史は、クレイに始まって19世紀後半からブライアー替わるという明確な時系列がある。これに対してドイツでは、喫煙習慣が広まった17世紀中ごろにはクレイとメタルパイプが使用されたが、18世紀に入ると間もなく、クレイ及び磁器、メシャム、木製パイプが 共存することになった。その後、これらにブライアーパイプが加わる。

2)ドイツでクレイパイプが作られた地域と、メシャムパイプ及び木製パイプが作られた地域は比較的明瞭に分れている。すなわち前者は主に低地ドイツ~中部ドイツで、後者は高地ドイツで製造された。

3)木製パイプを作る基礎技術であるロクロ(旋盤)術は、サンクロードだけではなく、ウルムやリレハンメルなどヨーロッパ各地の谷間において、伝統工芸の中で培われていた。特にウルムではブライアーの発見以前から、ロクロを使った木製パイプの製造技術が発達していた。 さしあたりこの辺までで

最近のコメント