P雑記: パイプ表層の解釈 ― 2010/05/20

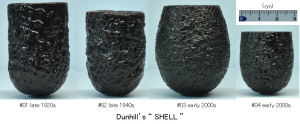

Dunhill's"SHELL"

写真1 ダンヒルシェルの二面相

-その1-

H.ダンヒル(あるいは訳者・団伊玖磨)は,”ジェントルアート”で”Shell”は”高級品”仕様だと述べています. しかし”現代ものシェル”は,ダンヒル製品の中では ”普及品” 扱いの価格帯に属します.

A.ダンヒルの特許文書によると,”油浸漬”に”several weeks”を必要としていたので,他よりコスト高になるはず. よって,”高価格帯” に入れていたと考えます. 現代ものが普及価格で済むのは,”そのコスト”要因が無くなっているからと想像することは,自然な見方だろうと思います(戯①式).

ダンヒル社が製作手法を変えて工期短縮が実現された時に,価格帯が変わったと予想しますが,史実はどうでしょうか?

D( ⊿T ) = α⊿£ ・・・・・戯①式

但し, D:ダ社の価格決定関数があるとすれば

⊿T:工期差分= 7*several (days)

⊿£:新旧価格差 α:良識係数 0<α<1で,この値は企業精神?

H.ダンヒル(あるいは訳者・団伊玖磨)は,”ジェントルアート”で”Shell”は”高級品”仕様だと述べています. しかし”現代ものシェル”は,ダンヒル製品の中では ”普及品” 扱いの価格帯に属します.

A.ダンヒルの特許文書によると,”油浸漬”に”several weeks”を必要としていたので,他よりコスト高になるはず. よって,”高価格帯” に入れていたと考えます. 現代ものが普及価格で済むのは,”そのコスト”要因が無くなっているからと想像することは,自然な見方だろうと思います(戯①式).

ダンヒル社が製作手法を変えて工期短縮が実現された時に,価格帯が変わったと予想しますが,史実はどうでしょうか?

D( ⊿T ) = α⊿£ ・・・・・戯①式

但し, D:ダ社の価格決定関数があるとすれば

⊿T:工期差分= 7*several (days)

⊿£:新旧価格差 α:良識係数 0<α<1で,この値は企業精神?

------------

-その2-

年輪の色の濃い部分は密なので硬く,白っぽい部分は疎で軟らかい.さらに密な部分は難透水で,疎な部分は水や油が浸み易いという経験則が正しいと仮定しての話ですが・・. また凹凸を波に例えて,深さを振幅,凸と凸または凹と凹間の距離を波長と書くことにします.

油に浸せば疎な部分はより軟らかくなる. 軟質部が乾燥状態よりも深くまで形成されることになり,サンドジェットによってより深い凹凸ができる.単純な硬軟二相モデルを想像していました.つまり油の浸漬効果は,振幅の強調にだけ現れると予想していました(図1).

-その2-

年輪の色の濃い部分は密なので硬く,白っぽい部分は疎で軟らかい.さらに密な部分は難透水で,疎な部分は水や油が浸み易いという経験則が正しいと仮定しての話ですが・・. また凹凸を波に例えて,深さを振幅,凸と凸または凹と凹間の距離を波長と書くことにします.

油に浸せば疎な部分はより軟らかくなる. 軟質部が乾燥状態よりも深くまで形成されることになり,サンドジェットによってより深い凹凸ができる.単純な硬軟二相モデルを想像していました.つまり油の浸漬効果は,振幅の強調にだけ現れると予想していました(図1).

図1 以前の空想図

ここでの ”イメージ” は,ジェントルアートを読んだ時に念頭に置いていた私のイメージのこと.しかし, 実際に古いShellを手にしてその面相を眺めると,波長と年輪周期との間に微妙な”ずれ”があるように見えた.二相モデルは単純化し過ぎていて,三相が現実に近いと思い直した(図2).

ここでの ”イメージ” は,ジェントルアートを読んだ時に念頭に置いていた私のイメージのこと.しかし, 実際に古いShellを手にしてその面相を眺めると,波長と年輪周期との間に微妙な”ずれ”があるように見えた.二相モデルは単純化し過ぎていて,三相が現実に近いと思い直した(図2).

図2 現物を見た上での想像図 以上.

===============

Barling's "FOSSIL" ,and one

===============

Barling's "FOSSIL" ,and one

写真2 バーリング 面 と サシエニ 面

写真2 について

サンプル#05と#06は,ともに1940年代早々の製造とは,店主さんの推察.どちらも木材の元組織が活かされています.

サンプル#07は,一般には人気が無いpost-Trans.eraと称される時期のもののようです.しかし原材は低密度で,『軽い』.未紹介サンプルですが,どの角度から見てもいかにも機械削り,幾何学的に整然としたフォルムを呈する.面構えがパッとしないのは,キチンとクロスカットされて正面にバーズアイが出ているため.両側面は縞模様が出て,それなり.ボウルに不満はありません.マウスピースが無骨と云うか,気が利かないのでいまいち.

#08は周知のサシエニ.『ジェントルアート』で,『安手のパイプの場合,・適用な挽削機で削って凹凸をつける』(団伊玖磨訳) もの中には,コレも含まれると考えます.『安手』という文言はもう少しなんとならないものかと・・.

" in the cheaper grades of pipes, " 以上.

----------------------------------------

その後の油染み

写真2 について

サンプル#05と#06は,ともに1940年代早々の製造とは,店主さんの推察.どちらも木材の元組織が活かされています.

サンプル#07は,一般には人気が無いpost-Trans.eraと称される時期のもののようです.しかし原材は低密度で,『軽い』.未紹介サンプルですが,どの角度から見てもいかにも機械削り,幾何学的に整然としたフォルムを呈する.面構えがパッとしないのは,キチンとクロスカットされて正面にバーズアイが出ているため.両側面は縞模様が出て,それなり.ボウルに不満はありません.マウスピースが無骨と云うか,気が利かないのでいまいち.

#08は周知のサシエニ.『ジェントルアート』で,『安手のパイプの場合,・適用な挽削機で削って凹凸をつける』(団伊玖磨訳) もの中には,コレも含まれると考えます.『安手』という文言はもう少しなんとならないものかと・・.

" in the cheaper grades of pipes, " 以上.

----------------------------------------

その後の油染み

油浸漬後およそ1年経過;

ヤスリがけした部分は元々の木肌.中央の褐色を帯びた部分が油染み.鼻孔をくっつけても匂わない.チェンバー内は若干の”オリーブオイル臭”.

A.ダンヒルがイギリスパテントの前説で,『脱臭養生に一年』と云う意味のことを書いていますが,納得できます.そこで火器乾燥によって工期短縮ができ,販売価格を維

持できれば,一人勝ちというところでしょうか. 終.

ヤスリがけした部分は元々の木肌.中央の褐色を帯びた部分が油染み.鼻孔をくっつけても匂わない.チェンバー内は若干の”オリーブオイル臭”.

A.ダンヒルがイギリスパテントの前説で,『脱臭養生に一年』と云う意味のことを書いていますが,納得できます.そこで火器乾燥によって工期短縮ができ,販売価格を維

持できれば,一人勝ちというところでしょうか. 終.

最近のコメント