日本の葉たばこ(その1) - 1960年代までの栽培史 ― 2010/02/07

Questions :栽培は 1.いつごろ、2.どこで、3.どれくらい か?

Answers :”たばこ栽培地域論” 横田忠夫著(昭和42年)、東洋経済新報社 を参照。

1.たばこ栽培の歴史概観・・・ 三期に区分される。

1-1 第一期:慶長年間(1590年代)に導入~幕藩時代

1-2 第ニ期:自由耕作時代(幕藩体制崩壊~明治30年)

1-3 第三期:専売制施行~現在(明治32年~現代=昭和42年)

1-1) 第一期 (約280年):

日本で葉たばこ栽培が始まったのは16世紀後半で、直後の慶長14年(1609)には早くも幕府の禁令が発せられる。たばこ栽培は、その後も度重なる制約--本田畑での栽培禁止(1675)、本田畑では半作(1702)など--を受けながら半ば公認となり、自家消費から商品作物へ、また一部地域での栽培から全国規模へと移り変わる。

1-2) 第二期 (約30年):

作付制限がなくなり、全国的な市場が成立。産地間での自由競争が活発となり、他の作物との競合もあって産地ごとの盛衰が起こる。発展した地域では銘葉が生産された(Fig-1)。

Answers :”たばこ栽培地域論” 横田忠夫著(昭和42年)、東洋経済新報社 を参照。

1.たばこ栽培の歴史概観・・・ 三期に区分される。

1-1 第一期:慶長年間(1590年代)に導入~幕藩時代

1-2 第ニ期:自由耕作時代(幕藩体制崩壊~明治30年)

1-3 第三期:専売制施行~現在(明治32年~現代=昭和42年)

1-1) 第一期 (約280年):

日本で葉たばこ栽培が始まったのは16世紀後半で、直後の慶長14年(1609)には早くも幕府の禁令が発せられる。たばこ栽培は、その後も度重なる制約--本田畑での栽培禁止(1675)、本田畑では半作(1702)など--を受けながら半ば公認となり、自家消費から商品作物へ、また一部地域での栽培から全国規模へと移り変わる。

1-2) 第二期 (約30年):

作付制限がなくなり、全国的な市場が成立。産地間での自由競争が活発となり、他の作物との競合もあって産地ごとの盛衰が起こる。発展した地域では銘葉が生産された(Fig-1)。

Fig-1 全国銘葉産地分布図(明治30年)・・本文p10より

1-3) 第三期 (約80年):

①明治31年~大正期=旧産地間の整理、主要産地が確立

②昭和初期~大戦時=黄色種産地の発展

③戦後~昭42年当時=旧産地の盛衰著しく、新興産地の誕生

1-3) 第三期 (約80年):

①明治31年~大正期=旧産地間の整理、主要産地が確立

②昭和初期~大戦時=黄色種産地の発展

③戦後~昭42年当時=旧産地の盛衰著しく、新興産地の誕生

***************************************

なお、ここまでの内容に関する参考文献に、次の2冊が挙げられている

1. 『煙草専売制度と農民経済』 近藤康男(昭和12年)

2. 『日本煙草経済論』 服部満江(昭和32年)

*****************************************

2.たばこ栽培地域を俯瞰する

各地に点在するたばこ産地を、町村単位で集計した結果が下図(昭和42年当時)

なお、ここまでの内容に関する参考文献に、次の2冊が挙げられている

1. 『煙草専売制度と農民経済』 近藤康男(昭和12年)

2. 『日本煙草経済論』 服部満江(昭和32年)

*****************************************

2.たばこ栽培地域を俯瞰する

各地に点在するたばこ産地を、町村単位で集計した結果が下図(昭和42年当時)

Fig-2 町村別たばこ栽培面積図・・・本文p25より

県単位で集計して、地域的な類型を検討した結果が下図。

県単位で集計して、地域的な類型を検討した結果が下図。

Fig-3 たばこ栽培地域分類図・・・本文p34より

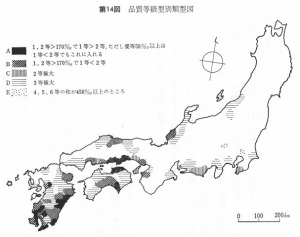

高品質の葉の割合が高い地域を示した図。

高品質の葉の割合が高い地域を示した図。

Fig-4 品質等級型別類型図・・・本文p44より

管理人注)分類A~Eは筆者による区分、それぞれの定義は凡例を参照。

Aは良質な葉の割合が多い地域、BからEへと良質葉の割合が低い。

DやE地域に優等や一等が無いという意味ではない。

3.作付面積の推移は

管理人注)分類A~Eは筆者による区分、それぞれの定義は凡例を参照。

Aは良質な葉の割合が多い地域、BからEへと良質葉の割合が低い。

DやE地域に優等や一等が無いという意味ではない。

3.作付面積の推移は

Fig-5 品質等級型別類型図・・・本文p22より

4. たばこ畑の様子は

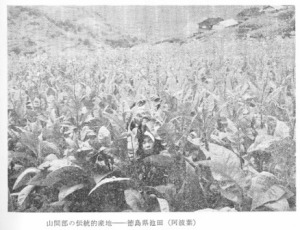

下図は移植した小さい苗が根を張って、葉が大きくなりだしたところ(だと思います)。このくらいの成長期に眺めた時には、”野菜畑”に見えていました。この段階では摘みません。写真のこの畑には右奥に”つるべ”のようなものがあります。灌水用の井戸でしょうか?

4. たばこ畑の様子は

下図は移植した小さい苗が根を張って、葉が大きくなりだしたところ(だと思います)。このくらいの成長期に眺めた時には、”野菜畑”に見えていました。この段階では摘みません。写真のこの畑には右奥に”つるべ”のようなものがあります。灌水用の井戸でしょうか?

Fig-6 たばこ畑・・・本文p20より

上の状態から少し経つと、いきなり背が伸び始めるようで、気がついた時には下図になる。下校して家人に『あのヒマワリみたいなのは何だ?』と聞いたら、『たばこ』だ。

上の状態から少し経つと、いきなり背が伸び始めるようで、気がついた時には下図になる。下校して家人に『あのヒマワリみたいなのは何だ?』と聞いたら、『たばこ』だ。

Fig-7 たばこ畑・・・本文p352より

------------------ブログ主の感想など-------------------------

参照した本は、日本のたばこ栽培を人文地理地学的な視点から研究した成果をまとめたもの。著者は昭和2年(1927)生まれ、都立大地理学教室の先生で、研究主題は『わが国農業の地域的性格を、たばこ栽培を指標として追及する意図をもって行った調査・研究』とあります。

本文22章、365ページの大著です。

本書は二部構成。第一部(p.1-46)は主として既存文献・資料の整理と分析によって、日本のたばこ栽培史の概観を与える内容。第二部は全国の実態調査に基づいた分析で、本書の核心をなす。この記事で引用した図は、冒頭に示した私の疑問に関する解答部分を第一部から探し出したものです。

核心部に当たる研究は、昭37(1962)から41年までに行われており、実態調査は38年と40年の2年間に日本全国での現地調査が行われた。巻末に<調査部落名索引>があり、194の町~字名が列記されていて、本文にそれぞれの地区・地位における”たばこ栽培の現状”が記載され、また種々の分析が行われている。まさに圧巻です。

地理学に暗いので”本論”の紹介は差し控えます。大正~昭和一桁世代により、交通の便が不自由で電卓もない時代に行われた実証的な研究には、このように「迫力のあるものが多いなあ~」と、的外れな関心を持ちながらページを繰っています。 - 以上 -

------------------ブログ主の感想など-------------------------

参照した本は、日本のたばこ栽培を人文地理地学的な視点から研究した成果をまとめたもの。著者は昭和2年(1927)生まれ、都立大地理学教室の先生で、研究主題は『わが国農業の地域的性格を、たばこ栽培を指標として追及する意図をもって行った調査・研究』とあります。

本文22章、365ページの大著です。

本書は二部構成。第一部(p.1-46)は主として既存文献・資料の整理と分析によって、日本のたばこ栽培史の概観を与える内容。第二部は全国の実態調査に基づいた分析で、本書の核心をなす。この記事で引用した図は、冒頭に示した私の疑問に関する解答部分を第一部から探し出したものです。

核心部に当たる研究は、昭37(1962)から41年までに行われており、実態調査は38年と40年の2年間に日本全国での現地調査が行われた。巻末に<調査部落名索引>があり、194の町~字名が列記されていて、本文にそれぞれの地区・地位における”たばこ栽培の現状”が記載され、また種々の分析が行われている。まさに圧巻です。

地理学に暗いので”本論”の紹介は差し控えます。大正~昭和一桁世代により、交通の便が不自由で電卓もない時代に行われた実証的な研究には、このように「迫力のあるものが多いなあ~」と、的外れな関心を持ちながらページを繰っています。 - 以上 -

最近のコメント