(訳)ハウダのパイプ産業史#03 ― 2011/11/01

§4. パイプ市場

1686年、思い切った政策でパイプ産業は保護された。それに先立つ数年前に、パイプ産業の衰退に対してどのような対策が可能かを検討するべく、ある委員会が立ちあげられた。委員会の見解が漸くまとまった頃、広い範囲に影響が及ぶ一つの重大事件が起きた。アムステルダムのパイプマーケットで、1686年2月にハウダのパイプ職人がいつものようにパイプを販売しようとすると、値引きをさせられたのである。その後、その市場では大樽か大かご一杯のパイプ毎に1スタイファー(stuiver)、小かご一杯毎に8ペニゲン(pennigen)を ”場所代” として支払わされた。

さあ我慢ならなくなった!ハウダ市は委員会の答申に関連させて、毎週木曜日にハウダ市内に地代を徴収しないでパイプ市場を開くことを即座に決定した。同時に総ての同業者組合員は、他の場所でパイプを売りに出すことを禁じられた。

さて今度はアムステルダムのパイプ市場が衰退したので、アムステルダムの参事会は迅速に間違いを元通り正すべく試みた:アムステルダム市は、いかなる場所代も全く課さなくしたが時はすでに遅すぎた。

ハウダのパイプ市場は実際の需要に応えているようにみえ、そして速やかに発展した。そこにある特別な規則が与えられた、それは≪市内おけるパイプの売買について≫と云うものであった。これにより、パイプの作り手とそれを商取引する人とが厳しい区別された。パイプの製作者は、同業者仲間からパイプを買う事が禁じられた。同様にパイプ商人はパイプの製造を許可されなかった。パイプの製作者は、市場外及び市が開かれる木曜日以外に販売することを禁止された。

§5. パイプ商人

クレイパイプの商人たちも同様に同業者組合に登録されていた。知られている商人の事例は1683年のアドリアン・ファン・デ・クリュシュAdriaan van der Cruysである。彼はパイプ作りを決心し、1672年以降の一定期間に、EBという刻印をもつパイプを職人ヤコブス・デ・フリンツJacobus de Vrientに作らせた。そのモデルはファン・デ・クリュシュの作であった。それで別のパイプ職人がそのようなパイプを模造したときに、ファン・デ・クリシュは同業組合に苦情を申し立てた。その結果、1683年7月5日に、ファン・デ・クリシュだけがE.B.マークを使う権利を持つという決定が下された。別のパイプ職人はEBマークに王冠を付けなければならなかった。ファン・デ・ク

リシュの死後、そのマークは同業者組合に帰属することになった。

§6. 市営質店*

ハウダパイプ職人組合の構成員が独占的に利用する質店が、パイプ市場に関連させて設立された。その目的は、パイプ産業界の一般的な資金調達をより良くし、それによってパイプ職人の商人からの自立を保障しようとすることにあった。もしパイプの売れ行きが一度でも突然に滞るようなことが起こった場合に、-かつてアムステルダムで起きたことだが、パイプ職人が苦境に立たされることが全くないようにすべきであった。 短く”Pijpenpand*” と呼ばれたこの質店は市の経費で運営された。1週間毎に開かれる市場で自分の製品を売ることが出来なかったようなパイプ職人が、この質店で必要な資金を直ぐに調達できるようになった。このパイプが売れなかったようなケースでは、質店は売れ残ったパイプを担保として、職人に金を貸し付けることができた;職人は組合が定めた代価を手に入れ、また担保としたパイプの売買契約を結ぶこともできた。もしあるパイプ職人が質入れ後に注文を受けることがあっても、彼には自分の商品がない

ので契約を実行できない。彼は仲間の職人から足りないパイプを買う事が許されていないためその注文契約は質店に引き渡よう義務づけられていた。また、パイプ商人もこ質店を利用することができた。この施設は、短期間は良い状況を保ち、労せずしてより大きなパイプ需要を満たすことを可能にした。パイプ市場と一体化したこの信用機関により、ハウダの産業は繁栄した。

*”pijpenpand” はカタカナ日本語にすれば "パイプファンド” でしょうか。

原音をグーグル翻訳器で聴いてみてください(^_^)

#04に続く

参考図

1686年、思い切った政策でパイプ産業は保護された。それに先立つ数年前に、パイプ産業の衰退に対してどのような対策が可能かを検討するべく、ある委員会が立ちあげられた。委員会の見解が漸くまとまった頃、広い範囲に影響が及ぶ一つの重大事件が起きた。アムステルダムのパイプマーケットで、1686年2月にハウダのパイプ職人がいつものようにパイプを販売しようとすると、値引きをさせられたのである。その後、その市場では大樽か大かご一杯のパイプ毎に1スタイファー(stuiver)、小かご一杯毎に8ペニゲン(pennigen)を ”場所代” として支払わされた。

さあ我慢ならなくなった!ハウダ市は委員会の答申に関連させて、毎週木曜日にハウダ市内に地代を徴収しないでパイプ市場を開くことを即座に決定した。同時に総ての同業者組合員は、他の場所でパイプを売りに出すことを禁じられた。

さて今度はアムステルダムのパイプ市場が衰退したので、アムステルダムの参事会は迅速に間違いを元通り正すべく試みた:アムステルダム市は、いかなる場所代も全く課さなくしたが時はすでに遅すぎた。

ハウダのパイプ市場は実際の需要に応えているようにみえ、そして速やかに発展した。そこにある特別な規則が与えられた、それは≪市内おけるパイプの売買について≫と云うものであった。これにより、パイプの作り手とそれを商取引する人とが厳しい区別された。パイプの製作者は、同業者仲間からパイプを買う事が禁じられた。同様にパイプ商人はパイプの製造を許可されなかった。パイプの製作者は、市場外及び市が開かれる木曜日以外に販売することを禁止された。

§5. パイプ商人

クレイパイプの商人たちも同様に同業者組合に登録されていた。知られている商人の事例は1683年のアドリアン・ファン・デ・クリュシュAdriaan van der Cruysである。彼はパイプ作りを決心し、1672年以降の一定期間に、EBという刻印をもつパイプを職人ヤコブス・デ・フリンツJacobus de Vrientに作らせた。そのモデルはファン・デ・クリュシュの作であった。それで別のパイプ職人がそのようなパイプを模造したときに、ファン・デ・クリシュは同業組合に苦情を申し立てた。その結果、1683年7月5日に、ファン・デ・クリシュだけがE.B.マークを使う権利を持つという決定が下された。別のパイプ職人はEBマークに王冠を付けなければならなかった。ファン・デ・ク

リシュの死後、そのマークは同業者組合に帰属することになった。

§6. 市営質店*

ハウダパイプ職人組合の構成員が独占的に利用する質店が、パイプ市場に関連させて設立された。その目的は、パイプ産業界の一般的な資金調達をより良くし、それによってパイプ職人の商人からの自立を保障しようとすることにあった。もしパイプの売れ行きが一度でも突然に滞るようなことが起こった場合に、-かつてアムステルダムで起きたことだが、パイプ職人が苦境に立たされることが全くないようにすべきであった。 短く”Pijpenpand*” と呼ばれたこの質店は市の経費で運営された。1週間毎に開かれる市場で自分の製品を売ることが出来なかったようなパイプ職人が、この質店で必要な資金を直ぐに調達できるようになった。このパイプが売れなかったようなケースでは、質店は売れ残ったパイプを担保として、職人に金を貸し付けることができた;職人は組合が定めた代価を手に入れ、また担保としたパイプの売買契約を結ぶこともできた。もしあるパイプ職人が質入れ後に注文を受けることがあっても、彼には自分の商品がない

ので契約を実行できない。彼は仲間の職人から足りないパイプを買う事が許されていないためその注文契約は質店に引き渡よう義務づけられていた。また、パイプ商人もこ質店を利用することができた。この施設は、短期間は良い状況を保ち、労せずしてより大きなパイプ需要を満たすことを可能にした。パイプ市場と一体化したこの信用機関により、ハウダの産業は繁栄した。

*”pijpenpand” はカタカナ日本語にすれば "パイプファンド” でしょうか。

原音をグーグル翻訳器で聴いてみてください(^_^)

#04に続く

参考図

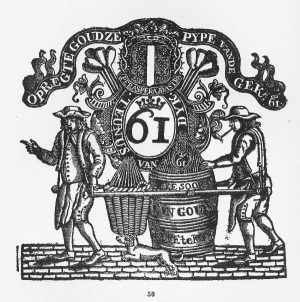

訳文とは別の論説にあった、”パイプ梱包用のマーク”の一例です。

1735年当時のパイプの流行形(#02参照)と、家内制手工業の様子が分ります。

実際には(下図のように)

図案の周りに縁飾りをつけ、職人名や工場名などを表示して使われたようです。

1735年当時のパイプの流行形(#02参照)と、家内制手工業の様子が分ります。

実際には(下図のように)

図案の周りに縁飾りをつけ、職人名や工場名などを表示して使われたようです。

市場へパイプを運んでいるところでしょうか。

天秤棒で挟んでいる前の器が”大かご”で、後ろは”大樽”と思われます。

次節に書いてあることですが

大樽に入っているのは”並み製品”、籠入りは”優良品”か”陶製”だったそうです。

======

あとがき:

上の籠に入っている”ロングステム・パイプ”の出現経緯は、原著に従えば、≪粘土の質が向上したことで、色々な形を生みだす技巧面のポテンシャルが高まった≫結果と読めます。実際の作陶には、≪長い形を作ってみよう≫という動機があるはずですが、その辺は史料がなくて空想に陥ることを避けてか(?)、触れてありません。

天秤棒で挟んでいる前の器が”大かご”で、後ろは”大樽”と思われます。

次節に書いてあることですが

大樽に入っているのは”並み製品”、籠入りは”優良品”か”陶製”だったそうです。

======

あとがき:

上の籠に入っている”ロングステム・パイプ”の出現経緯は、原著に従えば、≪粘土の質が向上したことで、色々な形を生みだす技巧面のポテンシャルが高まった≫結果と読めます。実際の作陶には、≪長い形を作ってみよう≫という動機があるはずですが、その辺は史料がなくて空想に陥ることを避けてか(?)、触れてありません。

最近のコメント